Documenti e Documentari: il rapporto tra cinema e potere

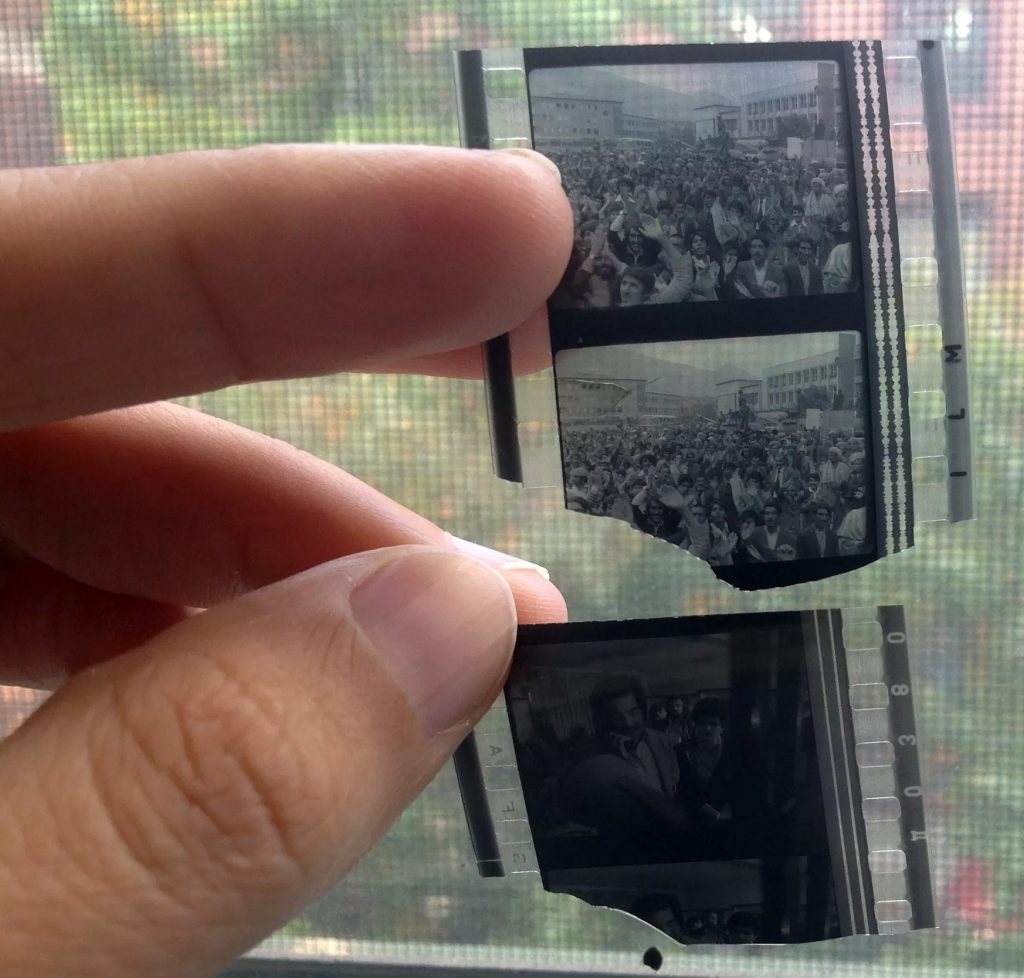

Potere sul cinema. Ripercorriamo a volo d’uccello alcuni dei documentari in programma che, in modi diversi, trattano le varie forme dell’incontro tra il mezzo espressivo cinematografico e il potere.

L’arte cinematografica, in quanto strumento umano di rappresentazione della realtà, è sempre parziale, soggettiva, condizionata. Di tutti i tipi di condizionamenti, quello che risponde a dinamiche di potere è sicuramente il più strisciante e il più vile nella percezione comune.

Nella selezione de Il Cinema Ritrovato lo stretto legame che intercorre tra il potere e la rappresentazione cinematografica trova uno spazio considerevole.

Per citare solo alcuni dei documentari presenti nel programma di quest’anno: Czechmate: in search of Jiri Menzel (2018) è il quadro in cui Shivendra Singh Dungarpur dipinge senza fretta la sua visione della nouvelle vague ceca, raccogliendo testimonianze di molti dei cineasti attivi in quegli anni; My name is Elia Kazan (2018), istantanea sul pensiero di un uomo dagli ideali netti e dalle sottili intuizioni; What we left unfinished (2019), composizione di movimenti interrotti, film abbandonati, storie spezzate dall’instabilità del governo afgano e dalle feroci lotte politiche degli anni del regime sovietico; Churchill and the movie mogul (2019), ritratto di un personaggio fondamentale nella storia del novecento che, se avesse vissuto in tempi diversi, sarebbe facilmente stato sceneggiatore, romanziere, storyteller.

Il primo dei documentari citati, Czechmate: in search of Jiri Menzel, descrive il regista e il mondo in cui si muove. Il popolo cecoslovacco emerge come un popolo capace di unire l’umorismo alla solennità, che tramite l’ironia riesce a guardare in maniera distaccata alla realtà, ma che per questo finisce con l’essere incapace di sentirsi responsabile del mondo in cui vive e non fa niente per cambiarne le condizioni. Ma al contempo, se interpellati a riguardo gli artisti della Nova vlna ritengono che la loro azione abbia permesso alle persone di “sperimentare la libertà in un modo simbolico”, giocando con le infinite possibilità della fantasia e della condizione umana.

Il film racconta l’episodio in cui Menzel eluse la censura statale appellandosi al parere della classe operaia, e in quel caso disse di essere stato “salvato dalla classe operaia”. D’altra parte spesso nel documentario si evince che la sua posizione nei confronti della censura non è di totale condanna: egli cita, ad esempio, gli stimoli che che nascono dai limiti al processo creativo come occasione positiva di esplorazione delle proprie possibilità.

Il documentario My name is Elia Kazan affronta, tra le altre cose, l’importanza che il Group Theatre ebbe per Kazan. Egli spiega come i componenti del gruppo fossero uniti da cause prettamente sociali e politiche, con un taglio progressista e di sinistra. Curiosamente però, nel racconto, la sua entrata nel Groupe Theatre coincide con l’allontanamento dal partito comunista. Kazan si descrive come un uomo di sinistra, votato all’avanzamento della collettività, all’equità delle condizioni sociali e alla diffusione della cultura. Ciononostante, egli motiva il distacco dal partito facendo riferimento alla profonda delusione data dalla pretesa, interna al partito, di distinguere con certezza il bene dal male. Insofferente a questa visione restrittiva, Kazan prenderà le distanze dalla sinistra statunitense tanto da arrivare, com’è noto, ad allinearsi con le misure anticomuniste del maccartismo.

Il documentario raccoglie delle considerazioni molto favorevoli di Kazan su Roosvelt, definito “il miglior presidente di sempre”, ma anche l’espressione del sostanziale rifiuto del regista per il gusto delle masse. A suo dire, cercare di piacere a tutti significa non assumersi la responsabilità di una posizione netta. Un’artista, invece, ha il dovere di correre il rischio che la propria arte offenda un numero anche grande di persone. In una sintesi efficace, il cineasta esprime una posizione forte e coraggiosa, quasi superomista, tradendo però una malcelata somiglianza tra la sua visione e l’esclusivismo che aspramente criticava ai suoi connazionali comunisti. Infatti, con quanto afferma, incita ad una espressione esclusiva, che identifichi e tagli fuori grossi gruppi di diversi e, quindi, nemici.

In What we left unfinished, Mariam Ghani ripercorre il processo interrotto di 5 produzioni afgane che, per il difficile contesto politico degli anni del comunismo, non videro mai la realizzazione. Le parti esistenti dei film sono state girate tra il 1978 e il 1992, in momenti diversi della Repubblica Democratica dell’Afghanistan, forma statale improntata al comunismo e molto vicina al regime sovietico. L’atteggiamento del governo nei confronti del cinema fu di protezione e sovvenzione, a costo, ovviamente, dell’appoggio ideologico. La rappresentazione della realtà afgana era fortemente manipolata e il concetto di verità facilmente negoziabile. A causa dell’esplicito divieto di entrare in conflitto con il potere statale, gli autori sperimentavano altre forme di verità, esplorando le emozioni umane, i legami, i dolori, le storie personali. In questa dimensione, la centralità della vita umana era indubbia a livello simbolico, ma molto più discutibile su un piano concreto. Le troupe operavano spesso in modo quasi incosciente, imitando le dinamiche di gioco spericolato dei bambini di quartiere: i proiettili delle scene di guerra erano veri, si girava in zona in cui era possibile imbattersi in gruppi armati, sul set si rischiava realmente di morire. Nella finzione dei film si giocava con la creatività, si tornava fanciulli raccontando storie per adulti.

Lo stato lasciava una relativa libertà, e opporvisi era comunque controproducente. La censura era relativamente blanda, alla luce di un allineamento spontaneo degli artisti ai limiti espressivi, e della condivisione da parte delle masse di una rappresentazione ripulita da provocazioni, problematicizzazioni o oscenità di ogni tipo. La censura sulla nudità, ad esempio, unico reale limite esplicito, era percepito come una misura di protezione nei confronti del pubblico, il quale avrebbe comunque rifiutato e condannato certe immagini come inadatte. Ciononostante, lo spazio cinematografico restava luogo di sperimentazione, in cui lo scopo era offrire un posto a chi cercava una libertà perduta, o forse impossibile.

Churchill and the movie mogul, racconta della profonda intesa professionale tra lo statista e il regista di origini ungheresi, Alexande Korda. Questi lavorò tutta la vita nel cinema, divenendo uno dei più importanti e rappresentativi registi inglesi. Fece della rappresentazione dei lati privati dei grandi personaggi storici la cifra stilistica della sua produzione, arrivando vicino all’Oscar con Le sei mogli di Enrico XVIII. Considerato da alcuni l’inventore della figura del gentleman inglese, legò la sua vita professionale a quella del grande statista fin dagli anni in cui questi era ancora sconosciuto ai più. Il documentario, in programma per questo sabato all’Auditorium – DAMSLab, ore 17:15, racconta dei punti di congiunzione tra cinema e politica, e di come quest’ultima possa integrare il mezzo cinematografico nel suo arsenale propagandistico. In particolare, mette in luce i risultati di un uso virtuoso del cinema, forte della profonda riflessione di uno dei più grandi uomini di stato mai esistiti.

L’esplorazione continua quindi nei prossimi giorni di festival, e ancora tanto verrà detto e documentato su un tema così affascinante e controverso. Non ci resta che prendere posto in sala, e augurarci una buona visione.

Approfondimento di Annalisa Prestianni

Nell’ambito del corso di Alta Formazione per redattore multimediale e crossmediale, nel progetto di formazione della Cineteca di Bologna.